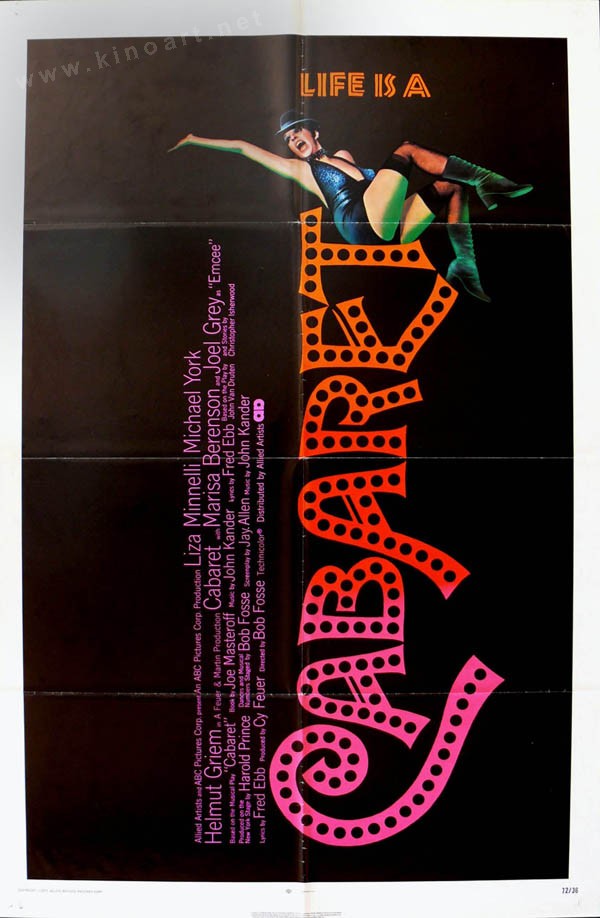

USA, 1972

Adiós, Berlín (MEX)

Cabaret - Adeus Berlim (PRT)

Kabare (SRB)

Kabare - Elveda Berlin (TUR)

Kabaret (SVN)

Kabaretas (LTU)

Kyabarê (JPN)

Berlin 1931. Der Autor Brian Roberts ist in die Hauptstadt des Deutschen Reichs immigriert, um dort an seiner Doktorarbeit zu tüfteln. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mittels privaten Englischunterricht und der einen und anderen Literaturübersetzung. In seiner neuen Bleibe, eine kleine Pension, lernt Brian die Nachtclubsängerin Sally Bowles kennen. Sally hegt und pflegt den Wunsch Schauspielerin zu werden und lässt sich mit allen möglichen (hässlichen, verfetteten, aber schlussendlich halt gut betuchten) Kerlen ein, um ihrem hochgestecktem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. Brian fällt nicht in diese Kategorie. Brian besitzt nämlich keine Reichtümer, aber stattdessen eine liebenswürdige Naivität, die den Bohemien (für Sally) ad hoc sympathisch macht. Da die Sympathiebekundungen anerkennend aufgenommen und affirmativ zurückgesendet werden, kommt man sich peu à peu näher. Doch eines mehr oder weniger schönen Tages tritt der vermögende Maximilian von Heune zwischen die beiden Turteltäubchen. Sally wird schwanger. Den Vater will sie weder nennen, geschweige denn kennen. Von Heune verlässt Berlin und hinterlässt den beiden eine stolze Geldsumme. Für Brian, der sich wie Sally zu von Heune hingezogen fühlt(e), ist das alles zu viel, er muss sich abreagieren und legt sich mit zwei SA-Männern an, was Röhms Schergen mit einer Vielzahl von Schlägen und Tritten beantworten. Fortan regiert über der Trotzigkeit, der Traurigkeit und der zwischenmenschlichen Krise die Angst vor den brauen Horden, die seit geraumer Zeit Berlin mit inbrünstiger Brutalität überrollen. Auch die Zukunft von Sallys Arbeitsstätte, der Kit Kat Club, ist gefährdet, denn sollte man den Nazis weiterhin renitent und trotzköpfig gegenübertreten, könnte diese Widerborstigkeit schwerwiegende Konsequenzen zur Folge haben.

„Willkommen. Bienvenue. Welcome…“

…lässt der Conferencier, jener Zeremonienmeister des Kit Kat Clubs, den Lee Edward Stern als die Personifizierung von sabbernder, dumm-geschwätziger Dekadenz bezeichnet, verlauten. „Willkommen. Bienvenue. Welcome.“ Jede/r - jedenfalls fast jede/r - ist willkommen. Doch sollte sich auch jede/r auf satirische, zynische oder gar sarkastische Spitzen vorbereiten. Denn im Kit Kat Club sind Häme und Spott zwei pfiffige Gesellen, die auch den aggressiven Braunhemden, die sich in letzter Zeit vermehrt auf Berlins Straßen und Plätzen scharen, invariant die Stirn bieten.

Der Blick auf die Showbühne des Nachtclubs wird vom Filmeintritt (via Zug) des maskulinen Hauptcharakters (Brian Roberts), kraft einer Parallelmontage hin und wieder unterbrochen. Dieses rezidivierende Schwingen zwischen Alltag und Show lässt uns bereits erahnen, dass Kameraarbeit und Montage unsere Augen fortan mit einigen Schmankerln verwöhnen werden. Fürwahr! So können wir in Kürze extrem schnelle Schnitte von Szene zu Szene ermitteln. Es sind die Handschriften von (Kameramann) Geoffrey Unsworth und (Cutter) David Bretherton, die gemeinsam mit Bob Fosse eine beeindruckende Arbeit ablieferten. Eine Arbeit, die Gemeinsamkeiten mit A HARD DAY´S NIGHT (GB / 1964) entschlüsseln lässt, da in Lesters Film die Bildeinstellungsgrößen ebenso chargieren und sich mit schnellen, an die Musik angepassten, Schnittfolgen arrangieren.

Bereits Mitte der 1950er kündigte sich das Ende des Musicalfilms an. Als Hauptschuldigen identifizierte man jene rechteckigen Flimmerkisten, welche seit einiger Zeit die Wohnstuben eroberten und ihren stolzen Besitzern ermöglichten, nicht mehr vor die Tür zu müssen, um sich von und mit Lichtspielereien berieseln zu lassen. Von daher ebbte die Zahl der Kinobesucher beharrlich ab. Doch auch ungeachtet des mangelnden Zuschauerinteresses konnten die Studios die immens gestiegenen Kosten ohnehin nicht decken, um eine - wie in den 1930ern und 1940ern übliche - fließbandartige Produktion von Musicalfilmen zu finanzieren.

Trotzdem debütierten selbst in den 1960ern einige mehr oder minder gute, aber namhafte Filmmusicals wie WEST SIDE STORY (USA / 1961), MARY POPPINS (USA / 1964), MY FAIR LADY (USA / 1964) als auch FUNNY GIRL (USA / 1968) und HELLO DOLLY (USA / 1969) in den Lichtspielhäusern. Mich persönlich konnte und kann allerdings nur der erstgenannte begeistern. MARY POPPINS ist mir zu schmalzig, an MY FAIR LADY mag ich eigentlich nur Audrey und FUNNY GIRL sowie HELLO DOLLY sind ja mal gar nicht meine Tasse Tee, da Barbra Streisand alle Vorraussetzungen für (m)einen personifizierten Alptraum erfüllt.

Die genannten Beiträge ließen schlussendlich einige Dollar in die klammen Kinokassen fließen. Doch keiner dieser (US-amerikanischen) Musicalfilme konnte das Genre in irgendeiner Weise verändern, respektive dem Genre eine Frischzellenkur (eine belebende Ausnahme entstand lediglich in Großbritannien mit dem weiter oben erwähntem „Beatles-Film“ A HARD DAY´S NIGHT) verabreichen. Die in den 1950ern angetretene Todesfahrt steuerte somit in den 1960ern konsequent ihrem Zielort, dem Friedhof für ausrangierte Filmgenres, entgegen.

Doch immer wenn du meinst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Entflammt vom ehemaligen Broadway-Choreografen Bob Fosse, der zuvor als Tänzer und Darsteller in Musikfilmen wie KISS ME KATE (USA / 1953) aktiv war und viele Jahre später mit SWEET CHARITY (USA / 1969) ein technisch beachtliches Regiedebüt (das mustergültig vorgetragene Choreografien inkludiert) feierte. Mit CABARET legte Fosse gar einige Schippen drauf und servierte dem Publikum etwas ganz Besonderes, etwas bis dato nie Dagewesenes, das den Musicalfilm revolutionieren und obendrein die immerzu eingesetzte, dereinst probate und nun triviale, Formel der Heilen Welt in den Ruhestand schickte.

CABARET, vor DAS ZAUBERHAFTE LAND (USA / 1939), DIE OBEREN ZEHNTAUSEND (USA / 1956), WEST SIDE STORY (USA / 1961) und THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (USA / 1975), der allerliebste meiner fünf liebsten Musicalfilme, hauchte einem am Boden liegenden und verzweifelt nach Atemluft ringenden Genre neues Leben ein. Der Erfolg war immens, die Inspiration für eine noch anstehende britische Jugendkultur, die frühe Londoner Punkbewegung, nicht unerheblich. So erinnern Kleidung und Schminkweisen an die Leute vom Bromley Contingent. Punk-Avantgardisten wie Siouxsie Sioux, Debbie Juvenile etc., die aus den Londoner Vorstädten kamen und neben ihren musikalischen Vorlieben, Roxy Music und David Bowie, die Filme CLOCKWORK ORANGE (USA, UK / 1971) und CABARET schätzten. Wer sich (u. a. von Richard Young geknipste) Fotografien dieser Leute genau anschaut, dem sollten die Gemeinsamkeiten (Schminkweise und Kleidung) in die Glubscher stechen. CABARET war für die Bromley-Leute ebenso prägend wie David Bowie, der - wie CABARET - dito untrennbar mit Berlin verbunden ist und dessen Androgynität sich dito in CABARET wiederfinden lässt. Bowie schuf mit der Kunstfigur Ziggy Stardust einen androgynen Marsianer, der von einer riesigen Fangemeinde angebetet, ergo wie ein Messias verehrt wird. Jene Androgynität und das ikonische Outfit des CABARET-Stars, Sally Bowles (Liza Minnelli), zelebrierten 1975 einen gemeinsamen Auftritt in der ROCKY HORROR PICTURE SHOW, womit ich freilich auf den Filmcharakter Dr. Frank N. Furter hinweise.

Mit etwas Phantasie lässt sich die außerirdische wie horroreske Crew aus der ROCKY HORROR PICTURE SHOW notabene mit der Londoner Punk-Avantgarde und den selbsternannten Londoner Punk-Inszenatoren vergleichen. McLaren als größenwahnsinniger Frank N. Furter, Rotten als Riff Raff, Siouxsie als Columbia, Jordan als Magenta, Bernie Rhodes als Dr. Everett von Scott… Diese Liste kann beliebig weitergeführt werden. Doch nun back to topic.

„Faschismus ist Theater.“

Wie Brian Roberts in CABARET reiste auch Bowie (unter scharfer Beobachtung der Springer-Hetze) im Mai 1973 via Zug in Berlin ein. Von den Fans am Bahnhof Zoo euphorisch gefeiert. Der Mythos Popstar. Womit Deutschland in den 1930ern ja reichlich beseelt war. „Faschismus ist (halt) Theater“, sagt Jean Genet. Und es war m. E. eben diese Theatralik, und nicht (!) die Ideologie, die Bowie am Faschismus faszinierte.

Bowie liebte das Weimarer Kino. Er schätze die Werke von Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau als auch Georg Wilhelm Pabst, die bekanntlich allesamt mal in Berlin lebten und wirkten. By the way: CABARET inkludiert eine Bühnenszene, dessen Inspiration im Weimarer Kino zu finden ist. Das Geschehen spielt sich hinter dem Vorhang ab und wirkt kraft der Beleuchtung wie eine Hommage an den Caligarismus. Die während des Geschehens, während der Bildkompositionen, zum Einsatz kommende Peitsche, lässt Gedanken an eine Live-Performance von The Velvet Underground, in der die Malerin Mary Woronov die Peitsche zur Musik schwang, aufkeimen. Man kann in beiden Fällen von einem dekadent mutenden Sado-Maso-Spektakel sprechen. Lou Reed, dessen Album „Berlin“ bei den Berlinern übrigens nicht gut ankam, betitelte das Spiel mit der Peitsche „Venus in Furs“. Ein nahezu spiritueller Dialekt, der den Zugang zu einer anderen Welt ermöglicht(e). Die Sprachen eines Hitlers und eines Goebbels lassen sich freilich dito als spirituelle Dialekte erfassen, denn sie ermöglichten den Zugang zu einer Massenbewegung.

“Life is a cabaret, old chum.

It's only a cabaret, old chum.

And I love a cabaret!”

Natürlich ist der CABARET-Soundtrack Teil meiner Schallplattensammlung. Und ich lasse mich auch immer wieder gern von den darauf gebotenen, durch und durch tollen Kompositionen verzaubern, sodass die runde schwarze Scheibe häufig auf dem Plattenteller landet. An diesem Album gibt es ja mal gar nichts auszusetzen. Jede Komposition spendiert mir ein besonderes Musikerlebnis. Und Bob Fosse und seinen Kollegen ist es gelungen: Musik und Bilder bestmöglich in Einklang zu bringen. Ich sprach ja bereits die seinerzeit unkonventionelle Schnitttechnik an.

Nach des Conferenciers (gespielt von Joel Grey) einleitendem „Willkommen“ folgt Sally Bowles erster und zugleich allumfassend ikonischer Auftritt. Mit dem abgerundeten Hut, die Melone, auf dem Kopf und Reizwäsche am Körper demonstriert Liza Minnelli, dass man mit einem leblosen Tanzpartner, einem Stuhl, eine enorm lebendige Tanzperformance hinlegen kann. Sally ist beeindruckend, sie besitzt natürlichen Charme und versteht es, das Publikum für sich zu gewinnen, zu sich zu verführen. Die Kooperation von Kamera und Montage konnte das formidable Kunsthappening bestmöglich einfangen respektive akzentuieren. Nebst Sallys Outfit ist es der Einklang von Körper und Bewegung, der diesen Auftritt ikonisiert. Ein makelloser Körper, der sich elastisch wie graziös bewegt. Ich finde, dass Lizas Performance einen Einfluss auf Charlotte Ramplings Tanzeinlage, dem allegorischen Tanz der Salome, in dem ca. 2 Jahre nach CABARET debütierenden Film DER NACHTPORTIER (ITA, 1974) ausübte. Wer es nicht wissen sollte: DER NACHTPORTIER chargiert zwischen der Gegenwart (Wien nach dem Nationalsozialismus) und der Vergangenheit (ein Konzentrationslager während des Nationalsozialismus). Ein fesselndes Glanzstück, welches eine sadomasochistische Beziehung zentralisiert und besonders fies ausklingen lässt.

CABARET spielt während des Aufstiegs des Nationalsozialismus. Um das US-amerikanische Publikum zum Besuch der Lichtspielhäuser zu motivieren, bedienten sich die Verantwortlichen eines Deutschlandbilds, das in zahlreichen amerikanischen Köpfen präsent war und ist. Freilich spreche ich auf eine ganz bestimmte Szene an, welche einen „Quex“ präsentiert, der mit Leib und Seele für die nationalsozialistische Ideologie steht und mittels seines gesanglichen Engagements die Besucher eines Biergartens zum lautstarken Mitsingen animiert. So mehren sich feminine wie maskuline Stimmen rasant und ein stolzer Chor thront lauthals über die wenigen gelangweilt wie angewidert wirkenden Gäste des Biergartens. Der Nationalsozialismus streckt die Hände nach Berlin aus und Berlin macht bereitwillig die Beine breit. Der versinnbildlichte Aufstieg des Nationalsozialismus, der den Kinobesuchern ein tiefes Unbehagen bescheren sollte.

Der Vorsänger, ein flammende HJ-ler, wird von einem gewissen Oliver Collignon verkörpert, der dem Filmgeschäft schon bald den Rücken zukehren sollte und stattdessen als erfolgreicher Architekt wirkte. Der von ihm und den Biergartenbesuchern interpretierte Song („Tomorrow belongs to me“) wurde übrigens später von Skrewdriver gecovert. Natürlich nicht in deren Punk-Zeit, sondern nach der Neugründung als neonazistische Band. Es existieren zum Film übrigens zwei deutsche Synchronisationen (West und Ost). Diese weisen eine unterschiedliche Übersetzung von „Tomorrow belongs to me“ auf. In der West-Synchro heißt es: „Oh Vaterland, Vaterland, zeig’ uns den Weg“, in der Ost-Synchro: „Oh Vaterland, Vaterland, wir stehen bereit“.

CABARET fokussiert fünf Personen. Sally Bowles und Brian Roberts sowie Maximilian von Heune, der zwischen die beiden Personen tritt und zu dem sich beide hingezogen fühlen. Parallel dazu läuft eine Liebesgeschichte um Natalia Landauer und Fritz Wendel. Wendel, beruflich erfolgreich, da er seine jüdische Herkunft verschweigt. Natalia Landauer, die Tochter eines betuchten jüdischen Kaufmanns. Nur vorsichtig tastet sich Wendel an Natalia heran, da er es vermeiden will, fälschlicherweise als Gigolo ausgemustert zu werden. Sein Bekenntnis zum Judentum wäre einerseits gleichbedeutend mit Wendels gesellschaftlichen wie beruflichen Abstieg, andererseits würde es seine Liebe zu Natalia Landauer manifestieren.

Auch wenn der Gewissenskonflikt gelöst und unsere Fragen beantwortet werden, bietet uns das Filmfinale keine eindeutige Zukunftsprognose. Wir können nur ahnen und das Erahnte auf der Metaebene durchkaspern. Generell wird das nicht Visualisierte eindimensional abgehandelt. Denn für die angesprochenen Rezipienten ist der Fall halt klar. Sie lassen keine weitere Interpretationsmöglichkeit zu. Sie meinen, den Wandel des Kit Kat Club wahrzunehmen und assoziieren ihn mit einem Anpassen an den erstarkenden Nationalsozialismus. Da in CABARET allerdings mit vielen Metaphern gearbeitet und die Kamera beispielsweise emsig Spiegelbilder einfängt, geht mir das einfach zu einfach! Eine weitere Alarmsirene: CABARET verzichtet, für einen Musicalfilm absolut unüblich, auf eine die Abspanncredits begleitende Musik. CABARET endet im freeze frame. Der Blick in den Spiegel. Das Registrieren von Braunhemden im Publikum. Es ist muckmäuschenstill…

Wer DAS SCHLANGENEI (BRD, USA / 1977) von Ingmar Bergman geschaut hat, der kann sich nun zusammenreimen, worauf ich hinaus will.

Ich entschuldige mich für diesen zarten Spoiler, aber er ließ sich in Anbetracht dessen, was ich schlussendlich sagen wollte, nicht vermeiden.

Fazit: CABARET ist dekadent und kongenial. CABARET revolutionierte mit seiner Kamera- und Schnitttechnik den Musicalfilm. CABARET blieb dem historischen Kontext verbunden und schickte die eingefahrene Formel von der viel zitierten Heilen Welt in den Ruhestand. CABARET setze neue Maßstäbe und hauchte ganz nebenher einem auf Todesfahrt befindlichen Genre neues Leben ein. Ein vor vorne bis hinten grandioses wie zeitloses Filmwerk, das zu Recht mit Preisen überhäuft wurde. Mit den Worten von Fred Ebb aufs Wesentliche konzentriert:

„It's only a Cabaret, old chum. And I love a Cabaret!”

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|